Works

- TEXT『代官山ハウス』

代官山ハウス

最盛期は過ぎたとは聞くものの、建築現場は依然東京の見慣れた風景である。次々に目新しい建物が建ってゆきながらも、街には取り壊される建物や建設予定を告げる告知看板が絶えない。それもつい数年前に建てられた真新しい建物にまで掲げられているのを見ると、技術的な意味での建築の耐久性に無関係な、経済的な寿命を見せられる思いで、建築物のライフスパンとはいったい何だろうと改めて考えさせられる。社会の中での一人の人間の生き方にも似て、都市の建築はプログラミングとディスプログラミングのなかで消費されてゆくのだろう。物と人との関係は決して安定したものではなく、文化や経済活動の所産なのだ。そこで生活される建築にとってさえ、そんな物の置かれる場から自由ではありえない。ここ数年、都市の既成市街地に、その多くは最上階に、地権者の住戸をもつ共同住宅が目につくようになった。それぞれさまざまな理由があるにせよ、地価の高騰した市街地にあった戸建、あるいは小規模の共同住宅の建替えが典型である。社会や経済活動の趨勢によるこれらの建替えブームは、雨後のタケノコに例えられるごとく、必然性はあっても決して計画されたものではない。これは意図されざるものと意図されたものとして比較すること自体、間違っているのかも知れないが、同じ時期にやはり戦争の廃墟から復興した西ベルリンで、IBAの一貫として世界中の多くの建築家が参加して建設された集合住宅群が、厳密なマスタープランに基づき都市の街区形成、あるいは歴史的発展のコンテクストの読み取りとその批判として位置づけられることと、大きく異なっている。かたや展覧会という位置づけで、一方は成り行きの結果なのだから、当たり前と言えば言えるのであるが、もし東京で同じことが試みられたとしても、百花繚乱の様が強められるだけではないかとも思えてしかたがない。しかし、このような対比から、その状況の是非が問われるべき問題ではないだろう。ベルリンと同じ意味での都市のコンテクストを辿ろうにも、この街は記憶を喪失しているし、街区や街路による分節は不明瞭で、建造物は不連続で無関係だ。そこで問われるべきは、東京の新しい都市性が活発な経済活動や果てしない建設行為をも含めた、どのような場で成り立っているかということだろう。大雑把に見れば、西欧的な意味での都市と建築は、一貫した構造の単位と組織という関係で理解しうるように思える。対する東京では、強いて言うならば非構造的なエピソードの集積が、それにとって代わるとも言えるのではないだろうか。さまざまな建築や物、人為的な営みや行為などによって生ずる場が、都市のコノタティブなレベルのしつらいとして、見えない都市を垣間見せる。建築はこの場においてのみ、都市に交感できるともいえるだろう。

10戸の住戸からなる共同住宅を都市の既成市街地に計画し始めたときから脳裏を離れなかった問いは、やはり都市に対するスタンスの問題だった。設計に際してはコーポラティブハウスに近い内容ではあるが、街に対してはアノニマスな集合住宅の形式を取り、さらに全員の家であるという象徴的な家・住居のイメージをもつように心がけた。具体的には、2人の地権者に対応する二つのマッスからなる階段室型の住居形式に、それぞれの家を象徴するアジア的な屋根をかけ、共有する階段室の屋根は最上階では家型のキャノピーとして、二つのマッスを繋ぎ、共同の家の象徴としている。

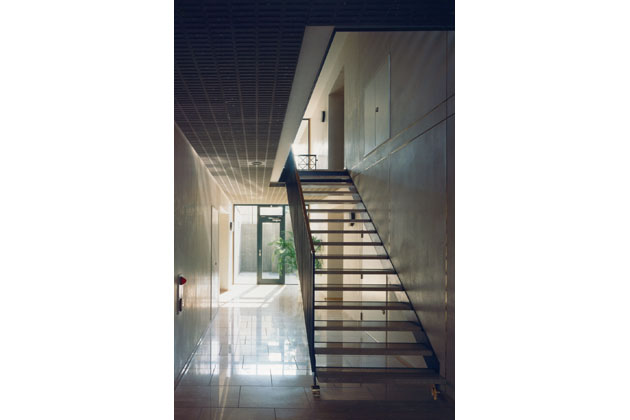

エレベーターシャフト上の小さなハーフヴォ-ルトも含めて向きの違う幾つかの屋根は、都市の中の村、集落の表明である。外観上の問題としては、ずらされたボリュームの上に対称な平面を重ねることで、全面道路に対してファサードの面影を与え、全体的には、反りをもつ亜鉛葺き屋根や、濃い緑色に塗られた鋼材、外壁を覆うタイルを鋳込んだアルミキャストパネルなどの素材の対比や、スカイラインのシルエットなどに、風景としての叙情的な懐かしさと同時に、蜃気楼のような非現実感が現れることを期待している。カフカの城のように、決して辿りつけない夢の建築物への憧憬は、記憶喪失者の焦燥なのだろうか。階段室やエントランスのパティオの空間は、造形的なボリュームとしてでなく、人のまなざしや振舞いの交錯する場として考えている。建築の中の街路としての階段室を経て、街と住戸が結ばれる。視覚的にも、街路との連続感を保つよう心がけた。アプローチから階段室回りに至るディテールは、この場を振る舞う人の行為と物のインターフェイスである。

タイルを鋳込んだアルミキャストパネルやアルミ板に囲まれた外観からは分かりにくいが、この建物の基本構成は、鉄骨のフレームにRCのスラブを載せ、外周をALCで囲んだ上を複合キャストパネルや金属、タイルなどで覆ったものだ。柱梁、床板、外壁とさらに、その回りを包む二重壁より成っている。鉄骨の柱にはコンクリートを充填し、座屈強度と剛性を高めている。梁はH形鋼を用いた。各層のRCスラブは水平力を担うだけでなく、上下方向の戸境いとして性能を考え、180mmの厚さにしている。スラブ端部は梁に沿って折れ下がり、外装材の取り付けに使われている。ALC板は自立したインシュテーションと考え、表面の防水塗装を施した上にステンレスの胴縁を介して、外装材がフローティングマウントされる。

外装材の複合アルミパネルは、オーナーの一人である建築家・高橋てい一の発案による素材である。建築部品として用いられるのは、今回が初めてのものである。工場で生産されたパネルは、はめ込み式のファスナーを介して胴縁に止め付けられる。設計、施工の間を通じて痛感したのは、「外壁」と一言で呼ばれる建築の部分は、実は多くの機能、性能、あるいは意味の集合体なのだということだった。建築の内外の区切りは、住戸と都市の関係にも似ている。「外観」と「インテリア」は「壁」を隔てて対を成しているのではなく、段階的な連続性のなかで位置づけられなければならないはずだ。考えてみれば、日本の建築のつくり方は、そのような構造をもってはいなかっただろうか。街と住戸を結ぶ段階的な構造をもった路地やアプローチに、さまざまなしつらいがなかったか、都市と建築の間は、内外を区切る壁のような見えない壁に取り囲まれている。その壁の前に佇むとき、われわれは自分と街の記憶が失われていることを知り、取り返せぬ記憶への焦燥ににかりたてられるのだ。